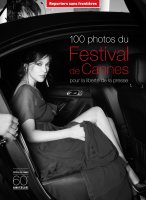

Le 3 mai dernier, à l’occasion de la 17ème Journée internationale de la liberté de la presse, Reporters sans frontières a publié un nouvel album photos, consacré aux soixante ans du Festival de Cannes.

Le 3 mai dernier, à l’occasion de la 17ème Journée internationale de la liberté de la presse, Reporters sans frontières a publié un nouvel album photos, consacré aux soixante ans du Festival de Cannes.

Belle idée pour l’ouverture du 60ème Festival qui se déroulera du 16 au 27 mai.

On a immédiatement envie de l’offrir ou de se l’offrir, car les photos sont magnifiques. Elles ont été choisies parmi les archives des plus grandes agences et des meilleurs photographes qui ont couvert le festival : collection Traverso, Mirkine, Daniel Angeli, Emmanuele Scorcelletti (Gamma), les archives de Studio Magazine …

A les regarder, il semble qu’en soixante ans sont passées à Cannes les plus belles femmes du monde, les plus « stars » bien sûr : Monica Bellucci, Fanny Ardant, Sharon Stone … pour qui le mot semble avoir été inventé, star parmi les stars !

Y compris celles qui ont commencé dans le métier toutes jeunes et qui étaient déjà sur la Croisette.

Coup de coeur pour la petite Brigitte Fossey courant sur la plage, en 1953. La même année, la très jeune Brigitte Bardot se fait coiffer (ou décoiffer ?) par Kirk Douglas …

Des surprises, tels les portraits de Claudia Cardinale ou de Gérard Depardieu, photographiés comme jamais, en des instants volés (?), bouleversants de naturel.

Des photos historiques aussi, comme celle où sont assis côté à côte, en 1968, Claude Lelouch, Jean-Luc Godard et François Truffaut.

Beaucoup d’émotion enfin à retrouver des disparus d’hier, Philippe Noiret notamment, ou d’avant-hier, tels Françoise Dorléac – quel charme ! – , Patrick Dewaere, alors si lumineux, si radieux …

A lire dans la revue : la préface de Vincent Cassel, l’entretien avec Gilles Jacob, président du Festival, un petit historique du Festival, le rappel des Grands Prix et Palmes d’Or depuis 1946.

Mais aussi le triste bilan des « prédateurs de la liberté de la presse ».

Les bénéfices de la vente de l’album sont intégralement reversés à RSF pour mener des actions concrètes en faveur de la liberté de la presse : assistance aux journalistes et à leurs familles souvent démunies ainsi qu’aux médias en difficulté, investigations sur le terrain afin de déterminer les responsabilités dans les cas d’assassinat, financement de frais d’avocats lors de procès de presse, accueil de journalistes contraints de fuir leur pays, etc.

En vente chez les marchands de journaux, dans les Fnac,

les librairies, les grandes surfaces …

Au prix de 8,90 €

Site de Reporters sans frontières

Site officiel du Festival de Cannes

Mme de Guermantes n’est pas « une ».

Mme de Guermantes n’est pas « une ». Lire la correspondance de Truman Capote (1924-1984) est un vrai régal.

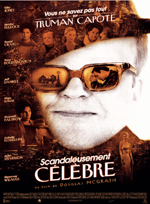

Lire la correspondance de Truman Capote (1924-1984) est un vrai régal. Sorti l’an dernier, Truman Capote, réalisé par Bennett Miller retraçait l’aventure de Truman Capote et de De sang-froid, le livre sur l’assassinat d’une famille de fermiers dans le Kansas en 1959, qui a valu à l’écrivain un immense succès.

Sorti l’an dernier, Truman Capote, réalisé par Bennett Miller retraçait l’aventure de Truman Capote et de De sang-froid, le livre sur l’assassinat d’une famille de fermiers dans le Kansas en 1959, qui a valu à l’écrivain un immense succès. Le musée Fabre, à Montpellier, a rouvert ses portes le 3 février 2007 après une restructuration complète.

Le musée Fabre, à Montpellier, a rouvert ses portes le 3 février 2007 après une restructuration complète. Suite de la visite du musée Fabre commencée mardi dernier (

Suite de la visite du musée Fabre commencée mardi dernier ( Suite et fin de la visite du musée Fabre avec le XXème siècle.

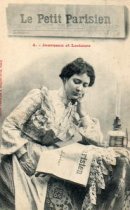

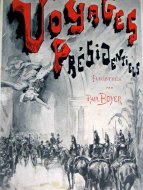

Suite et fin de la visite du musée Fabre avec le XXème siècle. Fin de la série L’âge d’or de la presse avec un petit panorama des tirages et des catégories de journaux à la fin du XIXème siècle.

Fin de la série L’âge d’or de la presse avec un petit panorama des tirages et des catégories de journaux à la fin du XIXème siècle. Suite de la conférence à la Bibliothèque nationale de France sur l’âge d’or de la presse au XIXème siècle.

Suite de la conférence à la Bibliothèque nationale de France sur l’âge d’or de la presse au XIXème siècle. La presse connaît une telle révolution à la fin du XIXème siècle qu’on parle « d’âge d’or de la presse ».

La presse connaît une telle révolution à la fin du XIXème siècle qu’on parle « d’âge d’or de la presse ».