Un vieil homme cherche un animal dans un jardin, ne le trouve pas.

Un vieil homme cherche un animal dans un jardin, ne le trouve pas.

Il rentre, fait le tour de la maison, entrouvre les portes des chambres encore occupées, énumère pour lui-même les tâches à faire et prononce le prénom de chacun des siens.

Puis il se met à préparer le petit-déjeuner.

Petit à petit, chacun des membres de la famille passe ou s’arrête dans la cuisine, qui est désormais celle de Manuel – comme toute la maison d’ailleurs : depuis la mort de la mère un an plus tôt, c’est le vieil oncle Manuel qui prend en charge la bonne marche du foyer.

Apparaissent donc le fils, José, adolescent, puis Luisa, l’aînée, dix-huit ans peut-être ; beaucoup plus tard, le père.

La journée qui ainsi commence et sera le temps du film, n’a rien de particulier, si ce n’est qu’elle est la veille des "un an de maman", comme le dit l’un des personnages : le premier anniversaire de la mort de la mère.

De cette disparition, on ne saura rien. De cette soeur, épouse, mère, on ne parlera pas.

Car chacun sort de la maison pour se plonger dans ses soucis et joies personnels : plutôt que d’aller en cours, Luisa préfère rejoindre son fiancé, petit dealer qui ne sait pas le cœur tendre qu’il tient entre ses bras ; José pousse dans son adolescence ; le père tente de se tirer de sa situation financière délicate ; Manuel s’affaire sans relâche à la maison.

Tous vont et viennent, s’activent, chacun à sa manière et à son rythme ; parlent peu et ne se livrent jamais.

Mais ces personnages expriment une palette de sentiments et d’émotions subtile, une tristesse qui se tait et, pudique, se dissimule derrière une vie bien remplie et parfois gaie.

Une gravité qui cohabite avec une soif de vivre, de se construire – pour les enfants -, de reconstruire – pour le père – de continuer – pour le vieil oncle, pour n’apparaître qu’au détour d’un geste, d’un regard, d’un mot.

Avec la famille "tortue" – métaphore aux multiples facettes, toile de fond du film dont la trame reste toujours très fine -, Ruben Imaz crée d’un trait léger et délicat un univers, une ambiance, des personnages. Ils sont tous formidablement bien interprétés. Luisa Pardo, dans le rôle de la fille, est impressionnante, Dagoberto Gama, dans celui du père, excellent (il jouait le rôle du capitaine amateur de musique dans El Violin), tout comme Manuel Plata López (qui est le propre oncle du réalisateur).

Épargnant au spectateur toute démonstration, Ruben Imaz le fait entrer dans son monde et l’y attache par une force d’évocation des sentiments parfaitement maîtrisée.

On ne peut que remarquer le talent du jeune cinéaste mexicain (âgé de 27 ans) et se féliciter du choix du jury du festival des cinémas d’Amérique Latine de Toulouse. Grâce au Grand prix Coup de Cœur, ce premier long métrage, sélectionné l’année dernière par Cinéma en Construction, pourra être distribué en France.

Il est projeté à Paris ce soir mardi 27 mars :

A 17 h 30 au Latina, 20 rue du Temple, 75004 Paris – M° Hotel de Ville

et à 19 h à l’Institut du Mexique, 119 rue Vieille du Temple – 75003 Paris

Familia Tortuga (Famille Tortue)

Rubén Imaz Castro

Mexique, 2006, 2 h 09

Avec José Ángel Bichir, Luisa Pardo, Manuel Plata López, Dagoberto Gama

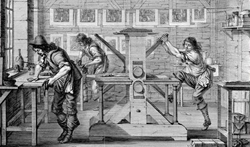

L’épisode d’insubordination de La Fronde précipite la reprise en main par le pouvoir central des Parlements de province, et donc des libraires.

L’épisode d’insubordination de La Fronde précipite la reprise en main par le pouvoir central des Parlements de province, et donc des libraires. Suite de la conférence à la Bibliothèque nationale de France sur l’histoire du livre au XVIIème siècle.

Suite de la conférence à la Bibliothèque nationale de France sur l’histoire du livre au XVIIème siècle. Au cours du XVII° siècle, la carte de la production de livres se redessine, tant au niveau des pays d’Europe que sur le royaume de France.

Au cours du XVII° siècle, la carte de la production de livres se redessine, tant au niveau des pays d’Europe que sur le royaume de France. Grand Prix Coup de Coeur: FAMILIA TORTUGA

Grand Prix Coup de Coeur: FAMILIA TORTUGA Lady Chatterley est un film sur le désir, la découverte de l’autre, la découverte de soi, la transformation, la renaissance. On en sort sous l’emprise d’un charme – qui n’est peut-être autre que le charme de la vie-même – et, longtemps, durable, son empreinte demeure.

Lady Chatterley est un film sur le désir, la découverte de l’autre, la découverte de soi, la transformation, la renaissance. On en sort sous l’emprise d’un charme – qui n’est peut-être autre que le charme de la vie-même – et, longtemps, durable, son empreinte demeure. Dans la série « la montagne et nous », voici Les Bottin aux sports d’hiver.

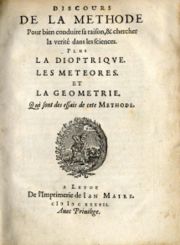

Dans la série « la montagne et nous », voici Les Bottin aux sports d’hiver. Le « Grand Siècle » évoque les splendeurs de Versailles, le classicisme français, le siècle de Louis XIV, l’apogée du l’absolutisme.

Le « Grand Siècle » évoque les splendeurs de Versailles, le classicisme français, le siècle de Louis XIV, l’apogée du l’absolutisme. Lorsqu’en 1937 Simone de Beauvoir termine « La primauté du spirituel » – titre qu’elle avait choisi initialement – elle est âgée d’à peine trente ans.

Lorsqu’en 1937 Simone de Beauvoir termine « La primauté du spirituel » – titre qu’elle avait choisi initialement – elle est âgée d’à peine trente ans. A la moitié du volume Le côté de Guermantes, le troisième de La Recherche, le narrateur évoque pour la première fois un moment amoureux avec une femme, l’une de ces femmes qui l’a longuement obsédé : Albertine.

A la moitié du volume Le côté de Guermantes, le troisième de La Recherche, le narrateur évoque pour la première fois un moment amoureux avec une femme, l’une de ces femmes qui l’a longuement obsédé : Albertine.