Pina Bausch est allée en Inde avec sa troupe pour créer son dernier spectacle, dans le Kerala et à Calcutta. Elle en a ramené ses couleurs, ses parfums, sa musique, dans une pièce dansée inspirée et dénuée de kitch.

Pina Bausch est allée en Inde avec sa troupe pour créer son dernier spectacle, dans le Kerala et à Calcutta. Elle en a ramené ses couleurs, ses parfums, sa musique, dans une pièce dansée inspirée et dénuée de kitch.

Les représentations de Bamboo Blues, montré en primeur au Théâtre de la Ville à Paris selon une tradition établie depuis près de trente ans, se sont achevées mercredi dernier à guichet fermé.

A l’image des splendides voiles blancs parcourus d’une légère brise en fond de scène, du début à sa fin, la soirée est bercée d’une douce beauté. Les robes des femmes, le poli des corps, les chorégraphies en rondeurs et rapprochements créent une sensualité d’ensemble, mise en évidence avec plus de force et toujours beaucoup de simplicité dans certains tableaux, siestes tranquillement balancées sur des rondins de bois ou scène de toilette dans une brume d’eau.

Pina Bausch explore à nouveau les thèmes qui lui sont chers, comme celui des rapports entre les hommes et les femmes, faits d’attraction, d’amour, mais aussi de jeux de domination et de cruauté. Peu de violence pourtant dans Bamboo Blues ; la séduction est elle omniprésente. Elle atteint son apogée lorsqu’apparaît Shantala Shivalingappa, d’une finesse et d’une grâce incroyables, exécutant un solo qui semble renvoyer tous les autres au rang de gestuelles éculées et incarner à elle seule tout le charme et toute la féérie de l’Inde, lumineuse, délicate, magnifiquement "posée".

A réserver : Pina Bausch reviendra l’année prochaine au Théâtre de la Ville, d’abord avec une reprise, Wiesenland, du 7 au 14 janvier, puis avec une création du 19 au 29 janvier 2009.

A lire : Pina Bausch vous appelle par Leonetta Bentivoglio et Francesco Carbone (traduction de Leonor Baldaque, L’Arche, 2007)

Site de Pina Bausch

Site du Théâtre de la Ville

L’on se souviendra longtemps de cette terre belge, de ses forêts, de ses rivières, et aussi de son ciel, de ses lumières et de ses nuages aux nuances infinies. Bouli Lanners a, selon son expression, « repoussé les frontières » de son petit pays et a donné à son road movie la splendeur des grands espaces nord-américains avec la subtilité des maîtres flamands. Immédiatement, les dons du réalisateur crèvent l’écran : son sens du graphisme, son goût pour l’étrangeté, son talent pour faire surgir l’inattendu, l’humour, le surréalisme, et soudain l’émotion. Quant à l’acteur, il a non seulement un visage et une corpulence bien à lui mais encore une façon de se mouvoir, de parler et de regarder, bref ce qu’on appelle une présence.

L’on se souviendra longtemps de cette terre belge, de ses forêts, de ses rivières, et aussi de son ciel, de ses lumières et de ses nuages aux nuances infinies. Bouli Lanners a, selon son expression, « repoussé les frontières » de son petit pays et a donné à son road movie la splendeur des grands espaces nord-américains avec la subtilité des maîtres flamands. Immédiatement, les dons du réalisateur crèvent l’écran : son sens du graphisme, son goût pour l’étrangeté, son talent pour faire surgir l’inattendu, l’humour, le surréalisme, et soudain l’émotion. Quant à l’acteur, il a non seulement un visage et une corpulence bien à lui mais encore une façon de se mouvoir, de parler et de regarder, bref ce qu’on appelle une présence. A l’initiative d’un groupe d’amis ibériques auxquels se sont joints professionnels et amateurs de cinéma, les soirées Espagnolas en Passy ont réuni chaque dernier lundi du mois depuis janvier 2008 Espagnols d’origine et d’affinité au Majestic Passy autour de films espagnols inédits. (1)

A l’initiative d’un groupe d’amis ibériques auxquels se sont joints professionnels et amateurs de cinéma, les soirées Espagnolas en Passy ont réuni chaque dernier lundi du mois depuis janvier 2008 Espagnols d’origine et d’affinité au Majestic Passy autour de films espagnols inédits. (1) C’est l’histoire d’une famille un peu déjantée, voire carrément folle, en tout cas extrême. Mais une famille à laquelle l’on croit et l’on s’attache immédiatement parce qu’au fond les mécanismes qui l’actionnent, les liens qui la dessinent et les réactions qu’elle provoque chez les individus qui la composent sont un peu les mêmes que dans bien des familles.

C’est l’histoire d’une famille un peu déjantée, voire carrément folle, en tout cas extrême. Mais une famille à laquelle l’on croit et l’on s’attache immédiatement parce qu’au fond les mécanismes qui l’actionnent, les liens qui la dessinent et les réactions qu’elle provoque chez les individus qui la composent sont un peu les mêmes que dans bien des familles. C’est un film étrange, beau, troublant. Il garde quelque chose d’impalpable, peut-être à cause de sa fin déconcertante, peut-être à cause du lieu où l’histoire se déroule.

C’est un film étrange, beau, troublant. Il garde quelque chose d’impalpable, peut-être à cause de sa fin déconcertante, peut-être à cause du lieu où l’histoire se déroule. Costa, garçon vif et inquiet, débarque du train à Abbeville ; Camille, déterminée et énigmatique ne le lâche pas. Bientôt Cyril, jeune flic souriant et tranquille complètera le trio.

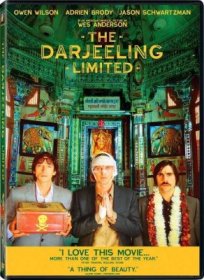

Costa, garçon vif et inquiet, débarque du train à Abbeville ; Camille, déterminée et énigmatique ne le lâche pas. Bientôt Cyril, jeune flic souriant et tranquille complètera le trio. Le Darjeeling Limited est le vieux train bleu turquoise qui emmène trois frangins pour un périple initiatique à travers l’Inde.

Le Darjeeling Limited est le vieux train bleu turquoise qui emmène trois frangins pour un périple initiatique à travers l’Inde. Cela aurait pu être l’histoire de deux familles, l’une juive, l’autre arabe, hostiles l’une à l’autre ou simplement indifférentes. Parce qu‘"ils n’ont pas la même religion, parce qu’ils ne mangent pas comme nous, parce qu’eux et nous n’avons rien en commun" comme le dit au début du film Halima, la mère musulmane de l’infirmière employée chez Esther, une dame juive devenue handicapée.

Cela aurait pu être l’histoire de deux familles, l’une juive, l’autre arabe, hostiles l’une à l’autre ou simplement indifférentes. Parce qu‘"ils n’ont pas la même religion, parce qu’ils ne mangent pas comme nous, parce qu’eux et nous n’avons rien en commun" comme le dit au début du film Halima, la mère musulmane de l’infirmière employée chez Esther, une dame juive devenue handicapée. Depuis vingt ans désormais, les Rencontres invitent le public à la découverte de la création cinématographique contemporaine, mais aussi à revisiter le patrimoine de l’Amérique Latine à travers les grands réalisateurs qui ont marqué le siècle dernier.

Depuis vingt ans désormais, les Rencontres invitent le public à la découverte de la création cinématographique contemporaine, mais aussi à revisiter le patrimoine de l’Amérique Latine à travers les grands réalisateurs qui ont marqué le siècle dernier. Ils sont presque riches, jeunes et beaux ; heureux de se retrouver dans la propriété familiale pour fêter les 75 ans de leur mère Hélène.

Ils sont presque riches, jeunes et beaux ; heureux de se retrouver dans la propriété familiale pour fêter les 75 ans de leur mère Hélène.