En 50 ans de création, Gerhard Richter, l’un des peintres contemporains allemands les plus connus, dont le Centre Pompidou célèbre les 80 ans cette année en organisant cette première grande rétrospective, semble avoir "tout" peint.

En 50 ans de création, Gerhard Richter, l’un des peintres contemporains allemands les plus connus, dont le Centre Pompidou célèbre les 80 ans cette année en organisant cette première grande rétrospective, semble avoir "tout" peint.

Le titre de l’exposition itinérante, Panorama, qui est déjà passée par Berlin et Londres, reflète bien l’un des axes fondamentaux de l’œuvre de Richter : le travail d’inventaire.

Son œuvre peint, embrassé avec intelligence comme il l’est ici, apparaît en effet plus que jamais comme un "répertoire" de la peinture, dont l’entreprise semble naturellement tournée vers l’éternelle question "Qu’est-ce que la peinture ?".

Gerhard Richter y répond par une autre question : "Que peut la peinture ?", renvoyant sans fin le spectateur à lui-même et à ses propres questions par rapport au tableau : "Qu’est-ce que je vois quand je vois la peinture ?".

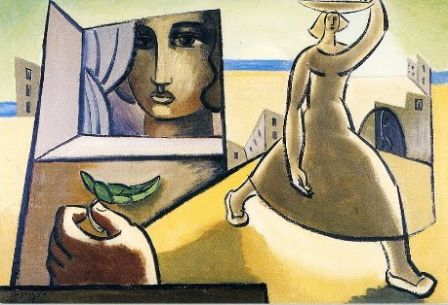

Autant dire que le visiteur de Panorama est de bout en bout en éveil, tout à tour ébloui, étonné, éclairé, questionné, renvoyé à de multiples références. C’est que Richter évoque tantôt à l’Histoire – il est un très grand peintre de l’Histoire contemporaine, Allemande bien sûr, mais pas seulement, comme en témoignent ses tableaux sur le 11 septembre 2001 par exemple -, tantôt l’histoire de la peinture, avec des citations de Marcel Duchamp (Rouleau de papier toilette, 1965), du Pop art (Séchoir pliant, 1962), mais aussi du pleinariste (Forêt, 1990), du romantisme (Chinon, 1987), ou encore de Chardin (Lys) et de Vermeer (Lectrice)…, le tout avec les questions de la représentation, du pouvoir de l’image et de ses illusions qui reviennent en fond comme un leitmotiv.

L’accès à l’objet ou au sujet par l’image est et restera une illusion. Richter le souligne de mille façons merveilleuses, qui tournent essentiellement autour de l’idée du verre, plus ou moins transparent, plus ou moins brillant, plus ou moins grossissant.

Il racle la peinture sur le support (de la toile, parfois de l’alu) comme s’il s’agissait d’une vitre. Il étale de la peinture d’émail sous verre, formant des marbrures et des veinures de couleurs brillantes et sublimes, évoquant la fluidité et l’impermanence du sable ou de l’eau (série Aladin de 2010). Il reproduit l’infiniment petit en très très gros (Silicate, 2003, mais surtout sa toile de 20 mètres de long reproduisant à échelle XXL un simple coup de pinceau). Il peint des photographies (il reproduit sur toile à la peinture à l’huile des photographies en les agrandissant au carreau et à l’épiscope), en les floutant plus ou moins, comme si l’objet était placé derrière une vitre légèrement opalescente. Il joue sur la lumière comme l’ont fait tous les peintres depuis la Renaissance, éclairant ici une nuque, là un paysage. Il joue enfin sur l’éloignement optique (de près ou de loin, un même tableau offre une vision fort différente, comme si on l’observait à travers une lentille plus ou moins grossissante). Ses sculptures en verre présentées au fil de l’exposition apparaissent comme le point de sublimation de ces interrogations-là.

Mais cet historien de la peinture regarde aussi du côté du pouvoir narratif de l’image : montrer le mouvement (Tigre, 1965 ; Nu à l’escalier, 1966 ; mais aussi ses tableaux dits abstraits, comme Juin, 1983, d’une énergie vitale incroyable) ; montrer le moment décisif (en 1988, Betty, sa fille, juste avant qu’elle ne tourne la tête ; en 1994, Lectrice, montrant encore sa fille, au moment où elle découvre le contenu d’une lettre) ; montrer que l’image elle-même disparaît (Nu à l’escalier mais aussi la série sur la Bande à Bader ou encore l‘Auto-portrait, qui fait songer aux peintures de Giacometti où le sujet semble s’évanouir dans le cadre), comme tout est voué à la disparition (chères natures mortes et vanités, comme sa célèbre Bougie et son Crâne, 1983 ou ses Lys, 2000), comme tout est voué à la transformation.

Cet insaisissable-là, Gerhard Richter s’obstine à le représenter. Il était l’un des seuls, dans les années 1960 et 1970, à croire encore à la peinture, et à le clamer. Ses œuvres en témoignent. Il est le seul à représenter les montagnes comme non pas un paysage mais comme la sensation d’absorption qu’elles lui inspirent (Alpes II, 1968), les nuages, avec un époustouflant tryptique, à hauteur non pas d’homme (par en dessous) mais d’anges (comme si l’on était dans les nues), la mer avec une telle somptuosité (Marine, 1969).

Tout est en apparence aérien, malgré la gravité de certains sujets. Tout , réellement ou symboliquement, semble lové dans une sorte de sfumato cher à Léonard. Comme si cet immense artiste, avec chaque œuvre, embarquait le spectateur sur le chemin si ambigu de la peinture, à travers une lecture profondément onirique de ses tableaux.

Gerhard Richter. Panorama

Centre Pompidou

Place Georges Pompidou – Paris 4ème

De 11 h à 21 h, nocturnes tous les jeudis jusqu’à 23 h

Fermé le mardi

Jusqu’au 24 septembre 2012

A lire également sur malgm au sujet de Gerhard Richter : Les photographies peintes ; Les mystères du rectangles de Siri Hustvedt ; Les artistes allemands contemporains à Dunkerque.

Image : Gerhard Richter, "Betty", 1988, huile sur toile, 102x72cm, Saint-Louis Art Museum Gerhard Richter 2012 © Gerhard Richter 2012

En 50 ans de création, Gerhard Richter, l’un des peintres contemporains allemands les plus connus, dont le Centre Pompidou célèbre les 80 ans cette année en organisant cette première grande rétrospective, semble avoir "tout" peint.

En 50 ans de création, Gerhard Richter, l’un des peintres contemporains allemands les plus connus, dont le Centre Pompidou célèbre les 80 ans cette année en organisant cette première grande rétrospective, semble avoir "tout" peint.

Construit comme le Grand Palais qui lui fait face et le pont Alexandre III à l’occasion de l’Exposition Universelle de 1900, le Petit Palais abrite depuis 1902 le musée des Beaux Arts de la Ville de Paris. L’art moderne ayant été transféré en 1937 au Palais de Tokyo, il est depuis consacré aux œuvres anciennes, dont beaucoup acquises par donations. Ainsi, y cohabitent des pièces de l’Antiquité, du Moyen-Age, de la Renaissance… jusqu’au XIXème siècle, fort bien représenté.

Construit comme le Grand Palais qui lui fait face et le pont Alexandre III à l’occasion de l’Exposition Universelle de 1900, le Petit Palais abrite depuis 1902 le musée des Beaux Arts de la Ville de Paris. L’art moderne ayant été transféré en 1937 au Palais de Tokyo, il est depuis consacré aux œuvres anciennes, dont beaucoup acquises par donations. Ainsi, y cohabitent des pièces de l’Antiquité, du Moyen-Age, de la Renaissance… jusqu’au XIXème siècle, fort bien représenté. De cette somptueuse Vallée de larmes, l’on passe à la peinture de paysage, lame de fond du XIXème à côté de la peinture d’histoire : ici se côtoient des peintres aussi différents que Sisley, Jongkind, Pissarro ou encore Monet. Leur point commun : l’abandon du paysage composé, au profit d’un paysage naturalise, parfois très influencé par la peinture hollandaise du XVIIème, comme le montrent les petits formats de G. Michel et de Jongkind.

De cette somptueuse Vallée de larmes, l’on passe à la peinture de paysage, lame de fond du XIXème à côté de la peinture d’histoire : ici se côtoient des peintres aussi différents que Sisley, Jongkind, Pissarro ou encore Monet. Leur point commun : l’abandon du paysage composé, au profit d’un paysage naturalise, parfois très influencé par la peinture hollandaise du XVIIème, comme le montrent les petits formats de G. Michel et de Jongkind. Si la collection de la Reine d’Angleterre est la plus fournie en dessins de Léonard de Vinci, c’est au Louvre que se concentre le plus important ensemble de peintures du maître de la Renaissance : la Joconde bien évidemment, mais aussi notamment la Vierge aux rochers, le Saint-Jean-Baptiste et… la Sainte-Anne.

Si la collection de la Reine d’Angleterre est la plus fournie en dessins de Léonard de Vinci, c’est au Louvre que se concentre le plus important ensemble de peintures du maître de la Renaissance : la Joconde bien évidemment, mais aussi notamment la Vierge aux rochers, le Saint-Jean-Baptiste et… la Sainte-Anne. Ne restait alors plus qu’à valoriser ce travail d’orfèvre et toutes ces recherches, et à partager cette renaissance avec le public. C’est chose faite depuis le 29 mars dernier grâce à l’exposition du Louvre qui restera ouverte jusqu’au 25 juin prochain. De l’histoire du tableau, de ses inspirations, de ses copies, de ses suites et de ses copies, tout nous est dit, tout nous est montré, y compris les questions encore en suspens, y compris les "repentirs" de son auteur Léonard.

Ne restait alors plus qu’à valoriser ce travail d’orfèvre et toutes ces recherches, et à partager cette renaissance avec le public. C’est chose faite depuis le 29 mars dernier grâce à l’exposition du Louvre qui restera ouverte jusqu’au 25 juin prochain. De l’histoire du tableau, de ses inspirations, de ses copies, de ses suites et de ses copies, tout nous est dit, tout nous est montré, y compris les questions encore en suspens, y compris les "repentirs" de son auteur Léonard. Après les riches expositions consacrées à

Après les riches expositions consacrées à

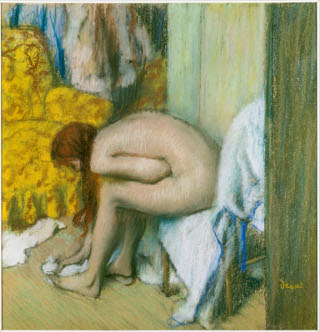

Il s’agit assurément de l’une des plus belles expositions de ce début de printemps. Degas et le nu est une merveilleuse façon de traverser le parcours de cet artiste majeur du XIXème siècle (1834-1917) qui a fait la transition entre l’Académisme et la modernité avec une extraordinaire souplesse.

Il s’agit assurément de l’une des plus belles expositions de ce début de printemps. Degas et le nu est une merveilleuse façon de traverser le parcours de cet artiste majeur du XIXème siècle (1834-1917) qui a fait la transition entre l’Académisme et la modernité avec une extraordinaire souplesse. Puis, de plus en plus, sur dessins, monotypes et pastels, Degas travaille le thème des baigneuses, avec une prédilection pour les femmes se coiffant. Il atteint dans ce registre, et en utilisant à merveille le pastel, une maîtrise éblouissante, livrant dans les années 1880 une multitude de chefs d’oeuvres sur papier – dont il faut profiter ici pleinement, car leur fragilité ne permet pas au musée de les exposer fréquemment.

Puis, de plus en plus, sur dessins, monotypes et pastels, Degas travaille le thème des baigneuses, avec une prédilection pour les femmes se coiffant. Il atteint dans ce registre, et en utilisant à merveille le pastel, une maîtrise éblouissante, livrant dans les années 1880 une multitude de chefs d’oeuvres sur papier – dont il faut profiter ici pleinement, car leur fragilité ne permet pas au musée de les exposer fréquemment.

La première est le choix des lettres blanches sur fond bleu clair pour les cartels (le même bleu habille l’ensemble des murs) : alors que pour bien des œuvres présentées, le titre prolonge l’esthétique du tableau ou de l’objet, renvoyant en lui-même bien souvent à la musique de Debussy et inversement, les titres sont quasiment illisibles ! Un autre point laisse tout aussi perplexe : la section consacrée à l’Art nouveau et au japonisme est abritée derrière un filet noir certes très fin mais qui devient d’autant plus visible que l’on se rapproche des œuvres… faites de mille détails comme on sait ! Le même voile noir nous tient également à distance de La Petite Châtelaine et des Implorantes de Camille Claudel… dommage de réduire ainsi des sculptures à une double dimension seulement ! Choix d’autant plus mystérieux que l’on ne saurait reprocher à Guy Cogeval, président du Musée d’Orsay et de celui de l’Orangerie, de ne pas savoir mettre en valeur les œuvres : sa récente et excellente rénovation du Musée d’Orsay démontre l’exact contraire.

La première est le choix des lettres blanches sur fond bleu clair pour les cartels (le même bleu habille l’ensemble des murs) : alors que pour bien des œuvres présentées, le titre prolonge l’esthétique du tableau ou de l’objet, renvoyant en lui-même bien souvent à la musique de Debussy et inversement, les titres sont quasiment illisibles ! Un autre point laisse tout aussi perplexe : la section consacrée à l’Art nouveau et au japonisme est abritée derrière un filet noir certes très fin mais qui devient d’autant plus visible que l’on se rapproche des œuvres… faites de mille détails comme on sait ! Le même voile noir nous tient également à distance de La Petite Châtelaine et des Implorantes de Camille Claudel… dommage de réduire ainsi des sculptures à une double dimension seulement ! Choix d’autant plus mystérieux que l’on ne saurait reprocher à Guy Cogeval, président du Musée d’Orsay et de celui de l’Orangerie, de ne pas savoir mettre en valeur les œuvres : sa récente et excellente rénovation du Musée d’Orsay démontre l’exact contraire.