Déjà le 12ème épisode du feuilleton des Goncourt sur maglm, avec le prix 1913. A l’occasion de cette lecture, Andreossi nous rappelle que l’attribution des prix littéraires ne préjuge pas toujours de la postérité des œuvres !…

Déjà le 12ème épisode du feuilleton des Goncourt sur maglm, avec le prix 1913. A l’occasion de cette lecture, Andreossi nous rappelle que l’attribution des prix littéraires ne préjuge pas toujours de la postérité des œuvres !…

Mag

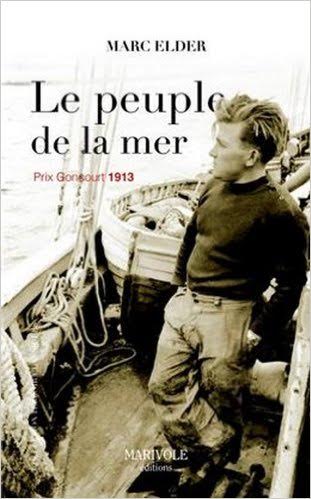

On a du mal aujourd’hui à repérer le nom de Marc Elder dans l’histoire de la littérature, et davantage encore à le placer aux côtés des noms prestigieux que sont Alain-Fournier et Marcel Proust. Pourtant les trois auteurs ont été associés dans la liste des sélectionnés pour le prix Goncourt 1913 : et c’est Marc Elder qui l’a emporté ! Nous nous garderons de comparer Le Grand Meaulnes et Du côté de chez Swann au Peuple de la mer, mais, cent ans après, lisons le lauréat sans remords.

Trois récits nous font vivre la vie rugueuse des marins de l’île de Noirmoutier au début du vingtième siècle. Des personnages se retrouvent d’une histoire à l’autre, dans un climat de violence sourde, et parfois, pour le besoin des intrigues, plus enflammée. La mise à mort ponctue chacune de ces tragédies : d’abord celle d’une barque, puis celle d’une femme, enfin celle des jeunes marins. Nulle tendresse ne se manifeste dans le cœur de ces hommes, et si la solidarité s’exprime, c’est surtout dans le domaine familial.

« Quand Jean-Baptiste débarqua dans l’Herbaudière, le village agonisait de liesse. On achevait de boire le chargement de la Ville de Royan recueilli après le naufrage. (…) De fait il n’y avait que des alcools de marque et des apéritifs. Ils se les étaient disputés sur la grève, à coups de poing». L’alcool fait l’homme, ainsi que le constate le vieux Tonnerre : « L’homme et le chien couchaient ensemble, mangeaient ensemble, allaient à la mer ensemble. Egalement taciturnes, ils ne pensaient sans doute pas plus l’un que l’autre. Mais Tonnerre avait conscience de sa supériorité et savait bien que l’autre était une bête puisqu’il ne buvait pas d’alcool ».

Nous sommes loin, avec ce roman, de la perspective nostalgique des récits de terroir. C’est l’étrangeté même de ces modes de vie qui est décrite, sans aucune complaisance pour une société « aux frontières » dans ses diverses définitions : celles de la bienséance, celles des civilités, et la frontière géographique. La force physique domine le sentiment, la colère prend le pas sur la raison, la mer défait l’humanité. Pouvait-on trouver littérature plus opposée à celle de Proust ?

Le vocabulaire des marins constitue le charme de ce livre, même si la consultation d’un dictionnaire peut parfois être utile : « Il décida la retraite, mais le jusant ayant échoué la yole, il longea l’étier, du côté des marais, jusqu’à l’écluse dont le bâtis s’élevait dans les étoiles en manière de guillotine ».

Un dépaysement dans la rudesse, dans les embruns, dans un monde qui semble très lointain et qui n’a pourtant qu’un siècle.

Andreossi

Le peuple de la mer

de Marc Elder

Editions de Régionalismes