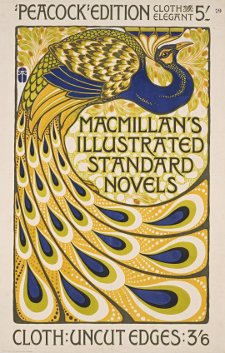

Des libellules, des plumes de paon, des pivoines, des iris, des fleurs de chèvrefeuille, des glycines, des jonquilles et des magnolias : ces splendeurs fragiles et éphémères, Tiffany les a rendues éternellement vivantes, chatoyantes et fraîches.

Des libellules, des plumes de paon, des pivoines, des iris, des fleurs de chèvrefeuille, des glycines, des jonquilles et des magnolias : ces splendeurs fragiles et éphémères, Tiffany les a rendues éternellement vivantes, chatoyantes et fraîches.

Un paradoxe magnifique puisqu’elles sont figées dans le verre et serties dans le plomb…

Tels sont le talent, l’inventivité et l’audace incroyables de Louis Comfort Tiffany (1848-1933) : faire entrer ces motifs délicats dans les maisons et les appartements, mais en y faisant pénétrer aussi la lumière.

Son médium : le verre, le verre, encore et toujours le verre.

Si ses aspirations sont celles de son temps, Orientalisme, Japonisme, Symbolisme, Art nouveau et Art déco, lui seul est en revanche l’inventeur de mille et une façons de travailler ce matériau, tant sur le plan de la technique que dans la façon de l’utiliser.

Dès le début de sa carrière de décorateur d’intérieur, ses innovations lui valent un grand succès auprès de la riche clientèle américaine, tels Henry O. Havemeyer de l‘American Sugar Refining Company, l’écrivain Mark Twain ou le président Chester Arthur. Il fait réaliser des paravents, des chenets, des écrans de cheminée, des panneaux muraux… qui ne ressemblent à aucun autre, incrustés de mosaïques de verre serties dans du fil métalliques aux volutes orientales. Il associe les lignes géométriques et les éclats irréguliers, la couleur et le noir, avec un style assuré qu’il ne cessera d’épanouir par la suite.

Déambuler librement comme dans une galerie dans l’exposition très agréablement mise en scène par Hubert Le Gall (le scénographe notamment de Mélancolie en 2005 au Grand Palais et de Lalique dans ce même musée du Luxembourg en 2007) permet d’admirer tous les aspects de l’oeuvre de Tiffany : les célèbres lampes, bien sûr, placées au centre, véritables bouquets à elles seules avec leurs motifs floraux ; sur les côtés, les vases aux formes organiques, que le verrier a interprété de multiples façons. Commercialisés sous le nom de Favrile (du latin fabriles, fait à la main), certains sont enrobés d’une couche de verre transparente et incrustés de fleurs "en flottaison", d’autres, les lava ont l’aspect de la matière en fusion, très inspirés des céramiques japonaises aux formes libres.

Tiffany a également réalisé des bijoux et d’adorables objets décoratifs, comme cet encrier en verre et argent, ou des flacons à parfum en or, tourmaline et verre. Louis Comfort était bel et bien le fils du joailler new-yorkais Charles Lewis Tiffany : dans sa jeunesse, il avait baigné tant et plus dans le célèbre magasin dédié au luxe, où l’on trouvait aussi des vases en verre soufflé du français Emile Gallé, des porcelaines de Sèvres, des pièces en verre vénitien, ou encore anglais (superbe vase-camée signé Webb & Sons). Ces influences, ce raffinement, ce goût pour les milles couleurs et l’éclat se retrouvent tout naturellement dans les créations du fils. Mais lorsque Louis C. créé des bijoux, lui ne les incruste pas de diamants… mais de verre – le tour de cou aux scarabées bleus en est un bel exemple.

Tiffany a également réalisé des bijoux et d’adorables objets décoratifs, comme cet encrier en verre et argent, ou des flacons à parfum en or, tourmaline et verre. Louis Comfort était bel et bien le fils du joailler new-yorkais Charles Lewis Tiffany : dans sa jeunesse, il avait baigné tant et plus dans le célèbre magasin dédié au luxe, où l’on trouvait aussi des vases en verre soufflé du français Emile Gallé, des porcelaines de Sèvres, des pièces en verre vénitien, ou encore anglais (superbe vase-camée signé Webb & Sons). Ces influences, ce raffinement, ce goût pour les milles couleurs et l’éclat se retrouvent tout naturellement dans les créations du fils. Mais lorsque Louis C. créé des bijoux, lui ne les incruste pas de diamants… mais de verre – le tour de cou aux scarabées bleus en est un bel exemple.

La grande découverte de cette exposition reste le travail sur vitraux de Tiffany : le maître-verrier les a fait installer dans les intérieurs de ses clients, mais a aussi reçu des commandes pour des édifices religieux. Les séries présentées au Luxembourg emportent l’enthousiasme. L’un de ses premiers vitraux, réalisé en 1880 pour son appartement new-yorkais témoigne de son talent artistique d’avant-garde : totalement abstrait, avec ses teintes originales et ses pièces de verre irrégulières, le vitrail se contemple comme un tableau. Occasion unique de les voir à Paris, les vitraux commandés pour l’église américaine de Montréal allient l’élancement et les motifs du gothique à la douceur des scènes bibliques. Les autres exemples présentés sont totalement renversants : ici une sirène aux écailles nacrées chevauche un hippocampe dans un océan aux verts et bleus enchanteurs, là une scène de cirque dessinée par Henri de Toulouse-Lautrec d’une modernité folle (encore plus belle vue à distance), plus loin des anémones et des étoiles de mer se devinent dans les couleurs outre-marines de denses compositions, quand La Nouvelle Jérusalem nous emporte dans un monde de dégradés de mauves, de bleus et de verts, où s’épanouissent plantes luxuriantes, iris et nymphéas…

Louis Comfort Tiffany. Couleurs et lumières

Musée du Luxembourg

19 rue de Vaugirard – Paris 6ème

Jusqu’au 17 janvier 2009

TLJ de 10 h 30 à 19 h, jusqu’à 22 h les lun. et ven.

Sam., dim. et jours fériés de 9 h 30 à 20 h

Entrée 11 € (TR 9 €)

Images : Louis C. Tiffany, Vitrail "Magniolas", c. 1900, verre, plomb, Saint Petersbourg, Musée de l’Ermitage © Photo Yuri Molodkovets

et Louis C. Tiffany, Encrier, c. 1900-1903, verre, argent, Newark, The Newark Museum, Don de Mr & Mrs Ethan D. Alyea, 1967 © Photo The Newark Museum

On est un peu triste parce qu’on a beaucoup de respect et de tendresse pour Guy Bedos et qu’on a aucune raison d’en vouloir à son fils Nicolas.

On est un peu triste parce qu’on a beaucoup de respect et de tendresse pour Guy Bedos et qu’on a aucune raison d’en vouloir à son fils Nicolas. Pour permettre à ses nombreux visiteurs de mieux profiter de l’exposition

Pour permettre à ses nombreux visiteurs de mieux profiter de l’exposition  Le musée d’Orsay a souvent l’audace de proposer des expositions originales.

Le musée d’Orsay a souvent l’audace de proposer des expositions originales. Deuxième revival de l’Art nouveau, les années 1950 et surtout 1960 dans le domaine du mobilier et des arts de la table : en réaction à la tyrannie du modernisme fonctionnel et froid, le design organique se déploie, privilégiant les courbes proches de la nature en général et du corps humain en particulier. Légèreté, fluidité sont les maîtres mots de ce style qui effectivement – la démonstration dans la grande salle est édifiante – s’est réapproprié pour les réinterpréter, le plus souvent avec bonheur, les lignes de Bugatti et de Guimard.

Deuxième revival de l’Art nouveau, les années 1950 et surtout 1960 dans le domaine du mobilier et des arts de la table : en réaction à la tyrannie du modernisme fonctionnel et froid, le design organique se déploie, privilégiant les courbes proches de la nature en général et du corps humain en particulier. Légèreté, fluidité sont les maîtres mots de ce style qui effectivement – la démonstration dans la grande salle est édifiante – s’est réapproprié pour les réinterpréter, le plus souvent avec bonheur, les lignes de Bugatti et de Guimard. Le lancement de l’histoire est un peu celui de Space Cowboys : comment des anciennes gloires mises au rebut vont revenir au tout premier plan et éblouir le public.

Le lancement de l’histoire est un peu celui de Space Cowboys : comment des anciennes gloires mises au rebut vont revenir au tout premier plan et éblouir le public. Titien, Tintoret, Véronèse, mais aussi Bassano, que l’on connaît moins : c’est à une véritable rencontre au sommet que le musée du Louvre nous convie jusqu’au 4 janvier 2010.

Titien, Tintoret, Véronèse, mais aussi Bassano, que l’on connaît moins : c’est à une véritable rencontre au sommet que le musée du Louvre nous convie jusqu’au 4 janvier 2010. Portraits de patriciens et patriciennes, autoportraits, nus féminins (avec notamment une confrontation de Tarquin et Lucrèce de haut vol), scènes religieuses quelque peu "profanées", nocturnes sacrés singuliers (des Saint-Jérôme plus poignants les uns que les autres) … les différentes sections de l’exposition sont tout aussi passionnantes. On s’attarde aussi sur celle consacrée au reflet, qui renvoie notamment à l’un des grands débats esthétiques et théoriques de la Renaissance : le paragone, à savoir la question des mérites respectifs de la peinture et de la sculpture. Dans la suite de Giorgione qui avait peint au tout début du siècle un tableau avec une figure d’homme dont le corps se reflétait à la fois dans une armure polie, un miroir et une fontaine d’eau (aujourd’hui disparu), les artistes vénitiens se sont surpassés dans le domaine du reflet et du miroir en peinture, permettant de représenter tous les aspects d’un personnage sans se déplacer, alors qu’avec une sculpture, le spectateur est obligé de tourner autour… Tintoret a interprété ce thème avec espièglerie (l’humour et la légèreté sont d’autres traits que l’on retrouve chez ces artistes), dans son fameux Suzanne et les vieillards de Vienne. La représentation de cette scène par Jacoppo Bassano, exposée, à juste titre, dans la partie Femmes en péril est beaucoup plus directe et inquiétante. Elle montre au passage l’influence du Titien sur Bassano qui dans son dernier style emprunte au maître sa large touche. Un tableau admirable de simplicité et de clarté dans sa composition, de douceur et de sobriété dans les visages, avec ce goût des chairs blanches éclairées dans une atmosphère sombre chère à Bassano, décidément devenu lui aussi un grand de Venise.

Portraits de patriciens et patriciennes, autoportraits, nus féminins (avec notamment une confrontation de Tarquin et Lucrèce de haut vol), scènes religieuses quelque peu "profanées", nocturnes sacrés singuliers (des Saint-Jérôme plus poignants les uns que les autres) … les différentes sections de l’exposition sont tout aussi passionnantes. On s’attarde aussi sur celle consacrée au reflet, qui renvoie notamment à l’un des grands débats esthétiques et théoriques de la Renaissance : le paragone, à savoir la question des mérites respectifs de la peinture et de la sculpture. Dans la suite de Giorgione qui avait peint au tout début du siècle un tableau avec une figure d’homme dont le corps se reflétait à la fois dans une armure polie, un miroir et une fontaine d’eau (aujourd’hui disparu), les artistes vénitiens se sont surpassés dans le domaine du reflet et du miroir en peinture, permettant de représenter tous les aspects d’un personnage sans se déplacer, alors qu’avec une sculpture, le spectateur est obligé de tourner autour… Tintoret a interprété ce thème avec espièglerie (l’humour et la légèreté sont d’autres traits que l’on retrouve chez ces artistes), dans son fameux Suzanne et les vieillards de Vienne. La représentation de cette scène par Jacoppo Bassano, exposée, à juste titre, dans la partie Femmes en péril est beaucoup plus directe et inquiétante. Elle montre au passage l’influence du Titien sur Bassano qui dans son dernier style emprunte au maître sa large touche. Un tableau admirable de simplicité et de clarté dans sa composition, de douceur et de sobriété dans les visages, avec ce goût des chairs blanches éclairées dans une atmosphère sombre chère à Bassano, décidément devenu lui aussi un grand de Venise. Jeudi dernier, la salle Renaud-Barrault du théâtre du Rond-Point était pleine à craquer, où, à l’heure du déjeuner, Michel Onfray donnait une conférence intitulée "Le post anarchisme expliqué à ma grand-mère".

Jeudi dernier, la salle Renaud-Barrault du théâtre du Rond-Point était pleine à craquer, où, à l’heure du déjeuner, Michel Onfray donnait une conférence intitulée "Le post anarchisme expliqué à ma grand-mère". A l’issue de sa conférence

A l’issue de sa conférence  La réalisation est superbe ; elle mérite peut-être à elle seule la Palme d’Or descernée à Michael Haneke au 62ème Festival de Cannes.

La réalisation est superbe ; elle mérite peut-être à elle seule la Palme d’Or descernée à Michael Haneke au 62ème Festival de Cannes. Tout en contrastes, l’oeuvre du peintre belge James Ensor (1860-1949), présenté au Musée d’Orsay à travers une exposition de 90 tableaux, dessins et gravures, ne cesse d’intriguer au fur et à mesure de la visite.

Tout en contrastes, l’oeuvre du peintre belge James Ensor (1860-1949), présenté au Musée d’Orsay à travers une exposition de 90 tableaux, dessins et gravures, ne cesse d’intriguer au fur et à mesure de la visite. Ces squelettes et ces masquent amusent par le grotesque des scènes, oscillant entre pure fantaisie et satire sociale – on pense aux caricatures de Daumier, au Carnaval, à Guignol – non sans un soupçon d’effroi évidemment comme devant le défilé de tristes mondains de L’intrigue. L’artiste ne craint pas l’ambiguïté, au contraire, associant à ses figurations macabres un registre chromatique gai avec des couleurs pures et pétillantes renvoyant à la fête. D’ailleurs, sous les dehors de la farce, sourd une certaine violence : par exemple dans Les poissardes, en dessous du message «Mort ! Elles ont mangé trop de poisson », les deux vieilles poissardes en question rappellent sous une toute autre forme mais avec une force inouïe l’ennui et l’absence de vie des tableaux naturalistes de jeunesse.

Ces squelettes et ces masquent amusent par le grotesque des scènes, oscillant entre pure fantaisie et satire sociale – on pense aux caricatures de Daumier, au Carnaval, à Guignol – non sans un soupçon d’effroi évidemment comme devant le défilé de tristes mondains de L’intrigue. L’artiste ne craint pas l’ambiguïté, au contraire, associant à ses figurations macabres un registre chromatique gai avec des couleurs pures et pétillantes renvoyant à la fête. D’ailleurs, sous les dehors de la farce, sourd une certaine violence : par exemple dans Les poissardes, en dessous du message «Mort ! Elles ont mangé trop de poisson », les deux vieilles poissardes en question rappellent sous une toute autre forme mais avec une force inouïe l’ennui et l’absence de vie des tableaux naturalistes de jeunesse.