Le lancement de l’histoire est un peu celui de Space Cowboys : comment des anciennes gloires mises au rebut vont revenir au tout premier plan et éblouir le public.

Le lancement de l’histoire est un peu celui de Space Cowboys : comment des anciennes gloires mises au rebut vont revenir au tout premier plan et éblouir le public.

Certes, ce n’est pas Clint Eastwood qui tient la caméra, mais le réalisateur du remarqué Va, vis et deviens. Autre différence, les protagonistes sont Russes : des ex étoiles du célèbre Orchestre du Bolchoï virées voici trente ans sous le régime de Brejnev.

Un beau soir, Andreï Filipov, l’ancien chef d’orchestre devenu balayeur tombe par hasard sur une invitation du théâtre du Châtelet et y voit l’occasion de remonter l’Orchestre du temps de sa splendeur, en lieu et place du véritable Bolchoï.

Sauf qu’on ne trouve pas cinquante musiciens de ce niveau sous le sabot d’un cheval. Andreï embarque donc son fidèle ami devenu lui ambulancier pour faire le tour des popotes : retrouvailles émues, instruments patinés ressortis enfin des étuis, mains un peu tremblantes mais foi toujours intacte. Comme cela ne suffit pas, il embauche aussi des tziganes aux rythmes endiablés, yeux malicieux et grandes familles… fort efficaces au demeurant pour établir les faux papiers (scène d’anthologie dans l’aéroport).

La joyeuse troupe hétéroclite et à tous points de vue d’un autre temps débarque ainsi à Paris, assoiffée de lumières, d’euros et de vodka…

Malgré une mise en scène qui ne marquera pas les anales, le capital sympathie du film est à ce stade-là déjà très confortable. Comment ne pas s’attacher à ces Russes miséreux, artistes de talent privés de l’exercice de leur art par la dureté du régime soviétique, dotés d’une solide envie d’y aller et d’en montrer, et qui arrivent sur la plus belle avenue du monde comme des chiens dans un jeu de quilles ? Ils sont filmés avec un humour irrésistible, tout comme le directeur du théâtre du Châtelet, joué par François Berléand (très à l’aise comme à son habitude dans un rôle exécrable), attaché à ses chiffres, à sa presse et à sa gloire avec une nervosité toute parisienne…

Radu Mihaileanu est doué pour donner le rythme et croquer ses personnages en quelques scènes, mais il l’est tout autant pour faire surgir l’émotion. Avec l’entrée en scène du personnage de la jeune violoniste interprétée par Mélanie Laurent, dont l’histoire intime est liée à celle de l’Orchestre du Bolchoï pour des raisons dont on ne dira rien puisqu’elle même ne les découvrira qu’à la fin, au registre de la comédie se juxtapose celui du drame.

Souvent très touchante, Mélanie Laurent est ici exceptionnelle et offre avec Aleksei Guskov, le chef d’orchestre, une longue scène finale bouleversante, portée tant par des échanges de regards d’une rare intensité que par la musique de Tchaïkovski.

Entre rires et larmes, Le concert est un film populaire au bon sens du terme : de l’ouvrage plutôt bien monté, qui respecte son public et lui fait passer un très agréable moment ; pourquoi n’en voit-on pas davantage dans le cinéma français d’aujourd’hui ?

Le concert

Une comédie dramatique de Radu Mihaileanu

Avec Mélanie Laurent, Aleksei Guskov, Dimitry Nazarov, François Berléand, Miou-Miou

Durée 2 h

La réalisation est superbe ; elle mérite peut-être à elle seule la Palme d’Or descernée à Michael Haneke au 62ème Festival de Cannes.

La réalisation est superbe ; elle mérite peut-être à elle seule la Palme d’Or descernée à Michael Haneke au 62ème Festival de Cannes. C’est comment l’opéra au cinéma ? Sans chanteurs, sans orchestre et sans plateau, évidemment ce n’est plus du spectacle vivant… mais sur l’immense écran de la Géode à Paris, et la qualité sonore de la salle, c’est quand même quelque chose !

C’est comment l’opéra au cinéma ? Sans chanteurs, sans orchestre et sans plateau, évidemment ce n’est plus du spectacle vivant… mais sur l’immense écran de la Géode à Paris, et la qualité sonore de la salle, c’est quand même quelque chose ! Durant 2 h 35, le réalisateur de Sur mes lèvres et De battre mon cœur s’est arrêté nous plonge dans l’enfer du monde carcéral. On en sortira que lors de brèves permissions, lesquelles ne sont d’ailleurs que le prolongement d’un même univers : celui du trafic et de la violence.

Durant 2 h 35, le réalisateur de Sur mes lèvres et De battre mon cœur s’est arrêté nous plonge dans l’enfer du monde carcéral. On en sortira que lors de brèves permissions, lesquelles ne sont d’ailleurs que le prolongement d’un même univers : celui du trafic et de la violence. C’est une œuvre sombre, dans laquelle Christophe Honoré, après trois films « parisiens » très séduisants, fait un détour par la Bretagne pour aborder avec une force inouïe les difficultés d’existence d’une jeune femme d’aujourd’hui.

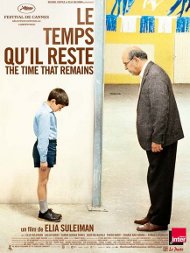

C’est une œuvre sombre, dans laquelle Christophe Honoré, après trois films « parisiens » très séduisants, fait un détour par la Bretagne pour aborder avec une force inouïe les difficultés d’existence d’une jeune femme d’aujourd’hui. Tourné entièrement en plans fixes, avec une photo légèrement délavée qui évoque les vieilles pellicules, inondé de soleil et de longs moments de silence, Le temps qu’il reste plonge dans un univers d’immobilité et de réflexion.

Tourné entièrement en plans fixes, avec une photo légèrement délavée qui évoque les vieilles pellicules, inondé de soleil et de longs moments de silence, Le temps qu’il reste plonge dans un univers d’immobilité et de réflexion. S’il est un petit bonheur qui réconcilie avec la Capitale à la rentrée, c’est bien la possibilité d’aller au cinéma voir les films qu’on a loupés au moment de leur sortie.

S’il est un petit bonheur qui réconcilie avec la Capitale à la rentrée, c’est bien la possibilité d’aller au cinéma voir les films qu’on a loupés au moment de leur sortie. Après avoir adoré sa belle Ellie toute sa vie, Carl, devenu veuf, se retrouve fort grincheux. D’autant que d’impitoyables promoteurs menacent de faire main basse sur son pavillon et que deux infirmiers l’attendent de pied ferme pour l’emmener fissa en maison de retraite. Qu’à cela ne tienne, Carl, comme s’il avait récupéré la malice et l’opiniâtreté de feue son épouse, s’envole un beau matin dans sa demeure, tous deux portés par une nuée de ballons multicolores.

Après avoir adoré sa belle Ellie toute sa vie, Carl, devenu veuf, se retrouve fort grincheux. D’autant que d’impitoyables promoteurs menacent de faire main basse sur son pavillon et que deux infirmiers l’attendent de pied ferme pour l’emmener fissa en maison de retraite. Qu’à cela ne tienne, Carl, comme s’il avait récupéré la malice et l’opiniâtreté de feue son épouse, s’envole un beau matin dans sa demeure, tous deux portés par une nuée de ballons multicolores. C’est l’histoire d’une rencontre entre deux êtres infiniment beaux mais usés par le travail et l’humiliation. Sophia Loren incarne une mère de famille, Marcello Mastroianni un homme de lettres homosexuel. Rien de les prédisposait à se réunir, si ce n’est le hasard de cette « journée particulière ».

C’est l’histoire d’une rencontre entre deux êtres infiniment beaux mais usés par le travail et l’humiliation. Sophia Loren incarne une mère de famille, Marcello Mastroianni un homme de lettres homosexuel. Rien de les prédisposait à se réunir, si ce n’est le hasard de cette « journée particulière ». La personnalité d’Antonietta, bon sujet du régime, prête à faire un énième enfant pour recevoir la médaille du gouvernement touche par sa naïveté – facilement explicable compte tenu de sa condition et de l’ignorance pour ne pas dire le mensonge dans laquelle elle est tenue – mais aussi par sa façon, non dénuée d’humour, d’accepter son sort d’épouse, de mère et de fée du logis modèles : petits mensonges à son mari, commentaires in petto comme ce savoureux : « Il faudrait trois mamans, une pour faire la cuisine, une pour faire le ménage… et une pour se remettre au lit ».

La personnalité d’Antonietta, bon sujet du régime, prête à faire un énième enfant pour recevoir la médaille du gouvernement touche par sa naïveté – facilement explicable compte tenu de sa condition et de l’ignorance pour ne pas dire le mensonge dans laquelle elle est tenue – mais aussi par sa façon, non dénuée d’humour, d’accepter son sort d’épouse, de mère et de fée du logis modèles : petits mensonges à son mari, commentaires in petto comme ce savoureux : « Il faudrait trois mamans, une pour faire la cuisine, une pour faire le ménage… et une pour se remettre au lit ». Il est beau comme un dieu (Johnny Depp lui va bien), porte magnifiquement le long manteau et le costume à rayures, plaît aux femmes et aux journalistes.

Il est beau comme un dieu (Johnny Depp lui va bien), porte magnifiquement le long manteau et le costume à rayures, plaît aux femmes et aux journalistes.