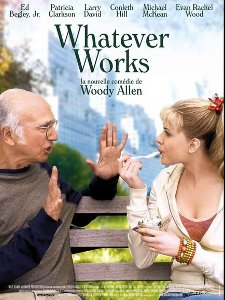

Beaucoup ont applaudi le retour de Woody Allen à Manhattan, se sont réjouis du côté délicieusement vintage de Whatever Works.

Beaucoup ont applaudi le retour de Woody Allen à Manhattan, se sont réjouis du côté délicieusement vintage de Whatever Works.

Appréciation vraie, mais qui en même temps a tendance à balayer un peu vite la réussite de ses films précédents, les "Européens", en particulier le dernier de la série, Vicky Cristina Barcelona. Il avait une fraîcheur revigorante, due en partie à la grâce de ses actrices, mais aussi à son scénario bâti autour de ces Américaines qui découvraient avec ingénuité et tonicité une Espagne de carte postale, dont les reliefs n’étaient pas pour autant des plus attendus.

Avec Whatever Works, notre so New-Yorkais revient au bercail et si cela lui va très bien, si on passe avec ce film un moment extra, il faut tout de même reconnaître que c’est cette fois un Woody Allen beaucoup plus convenu que les précédents. Il ne s’agit pas de bouder son plaisir, mais le revers de la tradition retrouvée a une couleur quelque peu sépia…

L’histoire est celle d’un septuagénaire grincheux, hypocondriaque et misanthrope, mais non dénué de génie (génie pour quoi ? est l’une des questions du film ; on sait très vite qu’il a quand même raté de peu le Prix Nobel de physique). Notre Boris, donc – un double de Woody Allen incarné par Larry David de façon très convaincante – rencontre (ou plutôt est alpagué par) une gamine de vingt ans tout fraîchement débarquée de sa province, aussi idiote que ravissante. Comme elle a tout à apprendre, de New-York comme de la vie, elle s’attache à ce lucide vieux cinglé, adopte à sa façon sa vision désabusée et lui demande de l’épouser. Il refuse, puis il accepte, les voilà mariés et peu après débarquent les beaux-parents, séparément puisqu’ils sont désormais séparés, mais aussi ploucs républicains dégoulinants de religiosité l’un que l’autre. C’est ainsi que la galerie de portraits hilarants se complète, au fil de dialogues jubilatoires de bout en bout.

Mais ce que Whatever Works a de profondément séduisant tient en même temps à la petite philosophie qui s’en dégage, dont la pierre fondamentale est posée d’emblée par notre physicien de génie (voici donc la réponse à la question initiale) : Le tout est que ça marche. Ce qui n’est dit qu’au fur et à mesure du film, c’est l’implicite de la maxime : "Le tout est que ça marche… ici et maintenant en tout cas". Alors l’union d’une écervelée et d’un nobellisable, OK, tant que ça marche. Et le reste, idem.

Mais s’il se trouve que la vie – "le destin" ! – fait évoluer les choses, et bien tant pis, et bien tant mieux, tout est bouleversé, les personnes changent de point de vue, d’idées, d’envies, de vie… "le tout est que…".

Bref, Woody Allen ouvre ici grand la porte au hasard, fait de son anti-héros associable et angoissé un philosophe qui accepte les événements tels qu’ils viennent, et délivre dans ce film une morale des plus vivifiantes, où rien ni personne n’est figé, où ce qui fait évoluer, les surprises et les rencontres constituent tout le sel de l’existence.

Whatever Works

Une comédie de Woody Allen

Avec Larry David, Evan Rachel Wood, Ed Begley Jr., Patricia Clarkson, Henry Cavill, Michael McKean…

Durée 1 h 32

Mêler à l’opéra la variété issue de la Star Académie est une entreprise audacieuse, qui s’expose aux risques de ridicule et de prétention, un peu comme sortir l’argenterie et le linge damassé pour servir du fast-food. Ces risques là, Gérard Pesson les a pris, en créant Pastorale, donnée ces jours-ci en première au théâtre du Châtelet à Paris. (1)

Mêler à l’opéra la variété issue de la Star Académie est une entreprise audacieuse, qui s’expose aux risques de ridicule et de prétention, un peu comme sortir l’argenterie et le linge damassé pour servir du fast-food. Ces risques là, Gérard Pesson les a pris, en créant Pastorale, donnée ces jours-ci en première au théâtre du Châtelet à Paris. (1)

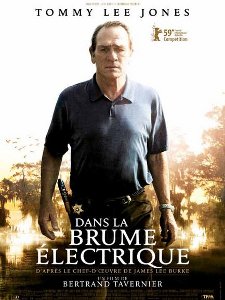

Bertrand Tavernier est allé en Louisiane pour tourner son dernier film, et il y a mis tout ce qui fait l’histoire et l’essence des Etats-Unis : la guerre de Sécession, la justice privée, les armes, les inégalités sociales, les rapports raciaux, l’alcool, la drogue, la mafia, le cinéma, l’argent, la prostitution, l’immigration mexicaine, les flics et le FBI.

Bertrand Tavernier est allé en Louisiane pour tourner son dernier film, et il y a mis tout ce qui fait l’histoire et l’essence des Etats-Unis : la guerre de Sécession, la justice privée, les armes, les inégalités sociales, les rapports raciaux, l’alcool, la drogue, la mafia, le cinéma, l’argent, la prostitution, l’immigration mexicaine, les flics et le FBI. Un petit poisson rouge du genre féminin vivait en eau profonde avec ses sœurs et sa mère, enfermées dans un royaume sur lequel régnait un savant un peu fou. Ennemi des hommes, il préparait le retour du monde marin sur la terre et surveillait de près ses nombreuses créatures.

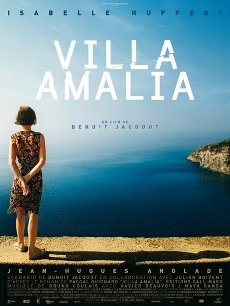

Un petit poisson rouge du genre féminin vivait en eau profonde avec ses sœurs et sa mère, enfermées dans un royaume sur lequel régnait un savant un peu fou. Ennemi des hommes, il préparait le retour du monde marin sur la terre et surveillait de près ses nombreuses créatures. Adapté du très beau roman de Pascal Quignard, Villa Amalia est l’histoire d’une jeune femme qui, après avoir aperçu derrière les grilles et les feuillages d’un jardin l’homme de sa vie embrasser une autre femme, décide "d’éteindre sa vie".

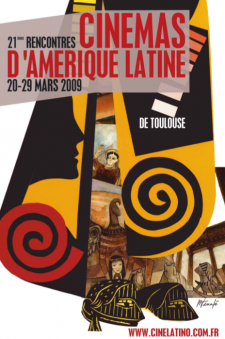

Adapté du très beau roman de Pascal Quignard, Villa Amalia est l’histoire d’une jeune femme qui, après avoir aperçu derrière les grilles et les feuillages d’un jardin l’homme de sa vie embrasser une autre femme, décide "d’éteindre sa vie". Les 21° Rencontres des Cinémas d’Amérique latine de Toulouse se sont achevées hier.

Les 21° Rencontres des Cinémas d’Amérique latine de Toulouse se sont achevées hier. Aux

Aux  Laís Bodanzky ne filme pourtant pas une micro-société vieillissante qui refuserait son âge ou se donnerait l’illusion de revivre sa jeunesse éternellement. Tourbillons ne donne d’ailleurs rien "en spectacle" : il est avec ses personnages, au plus près d’eux, à hauteur d’eux. Il les aime, nous les fait aimer et nous empêche de les juger. Ces hommes et ces femmes acceptent leur âge et le considèrent avec beaucoup de lucidité, ce qui ouvre la porte à l’humour, un humour parfois doux-amer, parfois même cruel.

Laís Bodanzky ne filme pourtant pas une micro-société vieillissante qui refuserait son âge ou se donnerait l’illusion de revivre sa jeunesse éternellement. Tourbillons ne donne d’ailleurs rien "en spectacle" : il est avec ses personnages, au plus près d’eux, à hauteur d’eux. Il les aime, nous les fait aimer et nous empêche de les juger. Ces hommes et ces femmes acceptent leur âge et le considèrent avec beaucoup de lucidité, ce qui ouvre la porte à l’humour, un humour parfois doux-amer, parfois même cruel. Les Rencontres des Cinémas d’Amérique latine ont démarré ce vendredi jour du printemps et se déroulent jusqu’au dimanche 29 mars à Toulouse.

Les Rencontres des Cinémas d’Amérique latine ont démarré ce vendredi jour du printemps et se déroulent jusqu’au dimanche 29 mars à Toulouse.