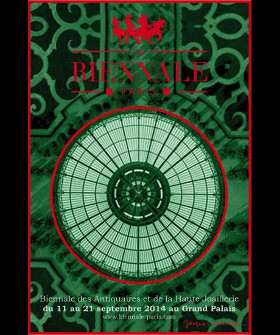

La Biennale des Antiquaires a démarré cette semaine dans la nef du Grand Palais à Paris, réunissant, sur 4 500 m² de stands, 84 exposants, dont 22 étrangers – seulement pourrait-on remarquer, eu égard à la vocation internationale de la manifestation.

La Biennale des Antiquaires a démarré cette semaine dans la nef du Grand Palais à Paris, réunissant, sur 4 500 m² de stands, 84 exposants, dont 22 étrangers – seulement pourrait-on remarquer, eu égard à la vocation internationale de la manifestation.

Rappelons-le d’emblée, la Biennale est une affaire de gros sous. A plus de 10 000 euros le m² de stand, seules les plus grosses galeries peuvent se permettre d’y participer. Alors quoi d’étonnant à ce que les joailliers y occupent une place de plus en plus importante : ils ne sont pas moins de 14 cette année. Même chose évidemment côté clientèle, seule la part la plus riche de la planète en est.

Pour autant, la Biennale reste un superbe lieu d’exposition d’œuvres et d’objets d’exception qui attire aussi des visiteurs désireux de découvrir et de se régaler les yeux. D’ailleurs, ce samedi après-midi – merveilleux moment pour aller s’y promener, alors que la verrière, inondée de soleil, déployait un fond bleu d’azur – le public, sans être dense, était relativement mélangé.

Dès l’entrée, on est conquis par l’ambiance soft et classieuse des lieux. Le décor réalisé par Jacques Granges réinterprète les jardins de Le Nôtre à Versailles, avec moquette à motifs de parterres végétaux, buis sculptés et bassin à jet, lequel est parfumé par le célèbre nez Francis Kurkdjian. Le tout est clair et léger, presque aérien, se fondant à souhait avec la transparence et le vert de la verrière.

Ce qui rend la manifestation si séduisante, c’est la possibilité d’admirer, en une seule demi-journée, aussi bien de la peinture que des sculptures archéologiques, des objets d’art décoratif que des bijoux… Le tout aussi varié (malgré les phénomènes de modes) que haut-de-gamme (ou au moins adapté au goût de la clientèle du jour, ce qui toutefois n’est pas toujours exactement synonyme).

Si les grands joailliers semblent parfois se livrer une bataille de carats, c’est plutôt la beauté de la forme et l’harmonie d’un bijou qui retiennent l’œil. Grandes réussites chez certains de ceux qui ont puissé leur inspiration aux sources des années folles et de l’Art Déco : attrayant bracelet-manchettes en camaïeux de nacres ivoires et beiges chez Bulgari ; chez Chanel, bracelet Charleston noir, or blanc et brillants très convaincant, et superbes lignes géométriques de la parure Morning in Vendôme en or blanc, brillants et onyx sertis de diamants jaunes. Ligne beaucoup plus couture et intemporelle pour Christian Dior, qui joue avec le motif du ruban : illusion de souplesse sur un collier en or blanc, diamants et émeraudes ; rigidité d’un bracelet Corolle, mais dont les nuances de verts et de roses rappellent les reflets changeant d’un taffetas.

L’Art Déco est également très présent chez les Antiquaires, avec pas moins de cinq galeries exclusivement consacrées à ce mouvement. Étonnants chevets à lampes dépliables et ensemble bureau-bibliothèque d’André Sornay chez Alain Marcelpoil. Rare commode en placage d’amarante et de lapis-lazuli de Marcel Coard chez Marcilhac. La galerie Vallois expose à titre non commercial des pièces ayant appartenu au grand couturier et collectionneur Jacques Doucet, dont la toujours surprenante Table aux chars d’Eileen Gray, qui remonte tout de même à 1915.

Pour n’évoquer que quelques uns des stands à ne pas louper, citons aussi l’impressionnant fonds du libraire Claude Vrain (éditions très anciennes voire originales, beaucoup de XXème siècle illustré, mais aussi Montaigne et Cervantès) et, côté tableaux, les galeries parisiennes Bérès (présentation assez éclectique, de Boudin à Hantai en passant par Vasarely), Sarti (très beaux Italiens anciens), Florence de Voldère (école du Nord du XVI° au XVIII°), De Jonckeere (Flamands anciens), ou encore venues de Rome (Lompronti et ses merveilleuses vues italiennes) ou de Madrid (Ana Chiclana qui présente notamment un beau Ribera).

Le tout, et mille autres choses encore à admirer jusqu’au 21 septembre seulement.