"Vous allez rencontrer un bel et sombre inconnu", telle est l’une des nombreuses prédictions que Cristal fait à Helena, octogénaire désespérée d’avoir été abandonnée par son mari. C’est que le vieil homme, refusant les outrages du temps, a décidé de vire comme un trentenaire célibataire, prêt à accueillir, dans sa garçonnière flambant neuve, de jeunes beautés. Pendant ce temps, Helena s’accroche aux positifs oracles de Cristal, à son verre de scotch et à sa fille Sally. Celle-ci n’est pas des plus satisfaite non plus : son mari traînasse à la maison dans l’attente d’une hypothétique publication de son dernier roman et, alors que Sally voudrait fonder une famille, le ménage dépend encore financièrement d’Helena. Ce n’est que le début ; l’un après l’autre, chacun de ces quatre personnages va mettre les pieds dans une romance et les choses vont délicieusement se compliquer.

Avec son inénarrable sens du récit, Woody Allen fait avancer ces différentes histoires, qui toutes ensemble se tressent les unes aux autres, puisque au départ les quatre protagonistes sont bel et bien liés. A l’origine du méli-mélo dans lequel ils se jettent, il y a de la peur, de la tristesse et de l’ennui, mais que viennent chasser de fabuleuses lueurs d’espoir si ce n’est d’illusions.

Evidemment, à l’arrivée, il y aura des déceptions, voire des désillusions mais, curieusement, c’est Helena qui semble s’en sortir le mieux. Alors que, perdue, elle n’a rien voulu d’elle-même, remettant ses décisions aux bonnes divinations d’un médium de pacotille, elle trouve finalement la grâce sur son chemin… Un joli tour de plus joué par le cinéaste new-yorkais qui se moque avec tendresse des affres de la vieillesse, maltraite les hommes, aime toujours autant les femmes et, pour son quatrième film britannique n’a rien perdu de sa verve et de son désopilant sens de l’humour.

Vous allez rencontrer un bel et sombre inconnu (You Will Meet a Tall Dark Stranger)

Woody Allen

Avec Naomi Watts, Antonio Banderas, Josh Brolin

Durée 1 h 38

Avez-vous vu Laura ? Quelle que soit votre réponse, on ne sait qui envier le plus tant sa rencontre transforme ? Demandez à Waldo Lydecker, demandez à Mark McPherson, les protagonistes du film… demandez moi. Il y a tant à dire sur Laura, le film. Mais ce serait dévoiler l’intrigue. Alors je parlerai de Laura, la femme.

Avez-vous vu Laura ? Quelle que soit votre réponse, on ne sait qui envier le plus tant sa rencontre transforme ? Demandez à Waldo Lydecker, demandez à Mark McPherson, les protagonistes du film… demandez moi. Il y a tant à dire sur Laura, le film. Mais ce serait dévoiler l’intrigue. Alors je parlerai de Laura, la femme.

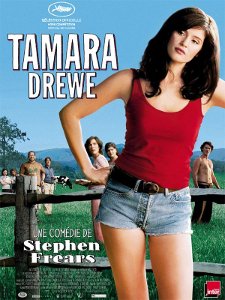

Ce fut LA comédie de l’été. Anglaise jusqu’au bout de l’humour. Verte campagne du Dorset bien peignée, parfaitement britannique. Jolie résidence d’écrivains, avec l’hôtesse-fermière en tablier à fleurs sur sa robe à carreaux coordonnée (ou l’inverse), qui confectionne avec soin de gros gâteaux dans sa cuisine aux reflets cuivrés. Un universitaire frustré en mal de reconnaissance les engloutit avec bonheur pour se consoler de ne point arriver à écrire. Le mari de l’impeccable fermière enchaîne lui les best-sellers, récolte le succès un brin blasé, et se venge de tout cela en courant le jupon avec non moins de succès. Deux adolescentes du cru s’ennuient à périr, passent le temps en épiant la vie du village, mais comme c’est bien peu, vont chercher le frisson en effleurant les pages des magazines people où, là au moins, s’étalent de beaux gosses.

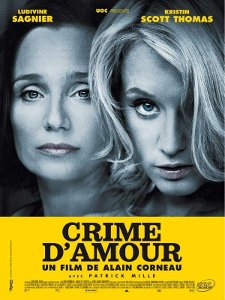

Ce fut LA comédie de l’été. Anglaise jusqu’au bout de l’humour. Verte campagne du Dorset bien peignée, parfaitement britannique. Jolie résidence d’écrivains, avec l’hôtesse-fermière en tablier à fleurs sur sa robe à carreaux coordonnée (ou l’inverse), qui confectionne avec soin de gros gâteaux dans sa cuisine aux reflets cuivrés. Un universitaire frustré en mal de reconnaissance les engloutit avec bonheur pour se consoler de ne point arriver à écrire. Le mari de l’impeccable fermière enchaîne lui les best-sellers, récolte le succès un brin blasé, et se venge de tout cela en courant le jupon avec non moins de succès. Deux adolescentes du cru s’ennuient à périr, passent le temps en épiant la vie du village, mais comme c’est bien peu, vont chercher le frisson en effleurant les pages des magazines people où, là au moins, s’étalent de beaux gosses. Elles sont belles, intelligentes et mènent grandes carrières dans une entreprise internationale.

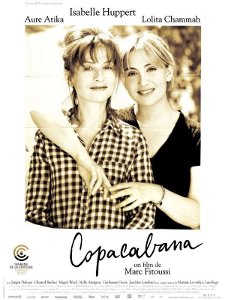

Elles sont belles, intelligentes et mènent grandes carrières dans une entreprise internationale. C’est sous le ciel gris de Tourcoing que Babou l’exubérante, la pétillante, la colorée a fini par poser ses valises avec sa grande fille, après l’avoir trimballée sur tous les continents. Esméralda, lassée de l’épuisante fantaisie de sa mère, étudiante sage, aspire au bonheur conjugal bien rangé avec un jeune cadre commercial insipide.

C’est sous le ciel gris de Tourcoing que Babou l’exubérante, la pétillante, la colorée a fini par poser ses valises avec sa grande fille, après l’avoir trimballée sur tous les continents. Esméralda, lassée de l’épuisante fantaisie de sa mère, étudiante sage, aspire au bonheur conjugal bien rangé avec un jeune cadre commercial insipide.