On aime Monumenta pour plein de raisons, à commencer par son annualité, qui en fait une sorte de rituel – en oubliant qu’on en a été privé l’an dernier pour des motifs budgétaires – depuis 2007.

Pour le lieu ensuite, unique, tant par son volume incomparable que par la beauté et la surface de sa verrière.

Pour la surprise, enfin. Chaque fois, carte blanche est donnée à un artiste contemporain différent, d’envergure internationale, qui conçoit une œuvre spécifiquement adaptée au lieu ; pour le grand public, ce peut être ainsi l’occasion de découvrir un grand artiste d’aujourd’hui.

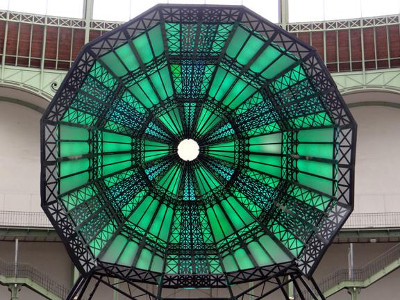

L’édition 2014 de Monumenta renoue en quelque sorte avec la première dans le dispositif choisi. Comme Anselm Kiefer – dont Chute d’étoiles semble rétrospectivement le projet le plus abouti et le plus séduisant jusqu’à présent – Kabakov et son épouse ont installé un ensemble architectural dans la cathédrale de verre et d’acier. Aux « maisons » de l’artiste allemand répond L’Etrange cité des Kabakov. Ce n’est pas le seul lien. Là où Kiefer citait Céline et Paul Celan, le couple russe évoque L’Enfer de Dante. Il y ajoute une dimension musicale très forte, avec Wagner ou encore Bach, qui magnifie le tout. On retrouve aussi le lien avec l’histoire de l’art, accueillis aux portes de la cité par une coupole renversée qui rappelle les grands édifices, notamment religieux, et les vitraux multicolores des églises. Les couleurs des vitraux changent en fonction de la musique, selon la théorie de la synesthésie du début du siècle dernier. On parle « d’art total » : bien que l’expression soit un chouia snob aujourd’hui, il s’agit visiblement bien de cela.

L’édition 2014 de Monumenta renoue en quelque sorte avec la première dans le dispositif choisi. Comme Anselm Kiefer – dont Chute d’étoiles semble rétrospectivement le projet le plus abouti et le plus séduisant jusqu’à présent – Kabakov et son épouse ont installé un ensemble architectural dans la cathédrale de verre et d’acier. Aux « maisons » de l’artiste allemand répond L’Etrange cité des Kabakov. Ce n’est pas le seul lien. Là où Kiefer citait Céline et Paul Celan, le couple russe évoque L’Enfer de Dante. Il y ajoute une dimension musicale très forte, avec Wagner ou encore Bach, qui magnifie le tout. On retrouve aussi le lien avec l’histoire de l’art, accueillis aux portes de la cité par une coupole renversée qui rappelle les grands édifices, notamment religieux, et les vitraux multicolores des églises. Les couleurs des vitraux changent en fonction de la musique, selon la théorie de la synesthésie du début du siècle dernier. On parle « d’art total » : bien que l’expression soit un chouia snob aujourd’hui, il s’agit visiblement bien de cela.

La suite de la visite entraîne dans différentes constructions telles que Le musée vide (efficace), Comment rencontrer un ange (forcément poétique), ou encore Les Portails (poignant), qui chacune abrite un monde ou au moins l’expression d’une idée qui suffit à faire monde, et le tout forme l’univers cohérent qu’est cette cité toute blanche ceinte d’un double mur ouvert.

La suite de la visite entraîne dans différentes constructions telles que Le musée vide (efficace), Comment rencontrer un ange (forcément poétique), ou encore Les Portails (poignant), qui chacune abrite un monde ou au moins l’expression d’une idée qui suffit à faire monde, et le tout forme l’univers cohérent qu’est cette cité toute blanche ceinte d’un double mur ouvert.

Ilya et Emilia Kabakov y évoquent la Renaissance, la peinture, l’architecture, la sculpture, la science, mais aussi la Bible, les croyances des civilisations anciennes, la mort et le passage dans l’autre monde.

C’est souvent très beau, parfois extrêmement émouvant. On avance doucement, on s’arrête, on revient, on poursuit. Le dispositif de Monumenta par les dimensions qu’il autorise se prête en lui-même à la promenade, on l’a souvent dit ici. L’appel à l’imaginaire et à la spiritualité de l’œuvre des Kabakov favorise particulièrement cette approche très personnelle, intime et méditative. Une très belle expérience que les visiteurs, qui vont d’étonnement en étonnement, vivent dans le calme et le recueillement.

L’Etrange cité d’Ilya et Emilia Kabakov

Grand Palais – avenue Winston Churchill – Paris 8ème

Dim., lun., mer. de 10 h à 19h, du jeu. au sam. de 10 h à minuit

Entrée 6 euros, tarif réduit 3 euros

Jusqu’au 22 juin 2014

Superbe. Tel est le mot qui vient aux lèvres en sortant, émerveillé et ravi, de la rétrospective à voir absolument au Grand Palais d’ici le 6 janvier prochain.

Superbe. Tel est le mot qui vient aux lèvres en sortant, émerveillé et ravi, de la rétrospective à voir absolument au Grand Palais d’ici le 6 janvier prochain.

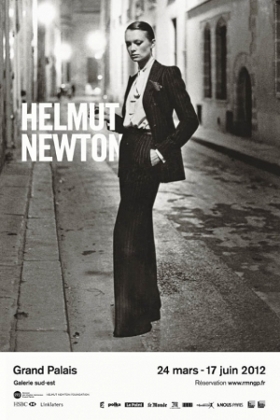

Avec quelques 240 tirages originaux ou d’époque, l’exposition présentée au Grand Palais jusqu’au 17 juin 2012 est la première grande rétrospective consacrée en France au célèbre photographe de mode et de stars Helmut Newton.

Avec quelques 240 tirages originaux ou d’époque, l’exposition présentée au Grand Palais jusqu’au 17 juin 2012 est la première grande rétrospective consacrée en France au célèbre photographe de mode et de stars Helmut Newton. L’exposition qui ouvrira ses portes au public mardi 21 septembre entre en résonance avec l’actualité du moment – Journées du Patrimoine ce week-end, Biennale des Antiquaire au Grand Palais à Paris. Mais elle est en même temps tout à fait inédite.

L’exposition qui ouvrira ses portes au public mardi 21 septembre entre en résonance avec l’actualité du moment – Journées du Patrimoine ce week-end, Biennale des Antiquaire au Grand Palais à Paris. Mais elle est en même temps tout à fait inédite. Malgré tout, de grandes tendances se dessinent, résultant des choix des régimes politiques qui se sont succédé. Dans les premières années de 1800, apparaît le "Renouveau", où sont soulignés tous les symboles du savoir et de l’enrichissement, avec l’idée que du premier dépend le second. Voici donc le thème de l’Etude largement décliné, celui de l’eau, des motifs de blé, des cornes d’abondance, des fêtes de Bacchus et des quatre saisons. Les arts décoratifs – comme l’ensemble des arts – sont ainsi des vecteurs de propagande, où l’on voit les valeurs prônées par le régime symbolisées sur les objets.

Malgré tout, de grandes tendances se dessinent, résultant des choix des régimes politiques qui se sont succédé. Dans les premières années de 1800, apparaît le "Renouveau", où sont soulignés tous les symboles du savoir et de l’enrichissement, avec l’idée que du premier dépend le second. Voici donc le thème de l’Etude largement décliné, celui de l’eau, des motifs de blé, des cornes d’abondance, des fêtes de Bacchus et des quatre saisons. Les arts décoratifs – comme l’ensemble des arts – sont ainsi des vecteurs de propagande, où l’on voit les valeurs prônées par le régime symbolisées sur les objets. Le systématisme en art a souvent quelque chose d’artificiel qui peut vite fatiguer. L’hiver dernier, les Galeries nationales du Grand Palais proposaient Picasso et ses maîtres, avec le succès que l’on sait. Nous voici cette saison face à l’immense paysagiste Joseph Mallord William Turner (1775-1851) – mais aussi à ses peintres. La confrontation appliquée avec les prédécesseurs et les contemporains d’un grand peintre semble donc s’installer en habitude dans ces lieux. On demeure timide à s’en plaindre, car naturellement le procédé permet au visiteur de profiter en une seule exposition d’une riche variété de chefs d’œuvres. Sauf que l’artiste principal, lui, la prétendue star de l’affaire, s’en trouve toujours un peu amoindrie. Turner, ultra-connu certes, mais moins exposé toutefois que Picasso, ne méritait-il pas une exposition à lui tout seul consacrée ? Imaginez une centaine d’œuvres du grand Turner (encore faut-il les réunir) : quel bain revigorant !

Le systématisme en art a souvent quelque chose d’artificiel qui peut vite fatiguer. L’hiver dernier, les Galeries nationales du Grand Palais proposaient Picasso et ses maîtres, avec le succès que l’on sait. Nous voici cette saison face à l’immense paysagiste Joseph Mallord William Turner (1775-1851) – mais aussi à ses peintres. La confrontation appliquée avec les prédécesseurs et les contemporains d’un grand peintre semble donc s’installer en habitude dans ces lieux. On demeure timide à s’en plaindre, car naturellement le procédé permet au visiteur de profiter en une seule exposition d’une riche variété de chefs d’œuvres. Sauf que l’artiste principal, lui, la prétendue star de l’affaire, s’en trouve toujours un peu amoindrie. Turner, ultra-connu certes, mais moins exposé toutefois que Picasso, ne méritait-il pas une exposition à lui tout seul consacrée ? Imaginez une centaine d’œuvres du grand Turner (encore faut-il les réunir) : quel bain revigorant !