Dans son numéro du mois de juin, le magazine littéraire consacre un très bon dossier à Julien Gracq, réunissant pour l’occasion un ensemble d’entretiens et d’articles fins et éclairés sur le célèbre romancier-essayiste.

Dans son numéro du mois de juin, le magazine littéraire consacre un très bon dossier à Julien Gracq, réunissant pour l’occasion un ensemble d’entretiens et d’articles fins et éclairés sur le célèbre romancier-essayiste.

Né le 27 juillet 1910, c’est au bord de la Loire, dans sa ville natale de Saint-Florent-Le-Vieil, que, poursuivant un choix de vie qui a toujours été sien, Julien Gracq va discrètement sur ses 97 ans.

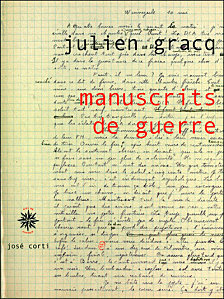

Il n’a publié que seize livres, entre 1939 et 1992, dont une petite poignée de romans, chez un éditeur « artisanal », José Corti ; il a refusé toute édition de poche, mais a été intronisé de son vivant dans la Pléïade ; il a refusé sèchement le prix Goncourt en 1951 et s’est toujours tenu en retrait quasi-total vis-à-vis des médias … Julien Gracq fait presque figure de personnage mythique aujourd’hui.

Le portrait qui se dessine au fil du dossier du magazine littéraire (lequel s’ouvre sur un précieux entretien avec l’écrivain) est effectivement celui d’un "classique" au style impeccable, mais aussi celui d’une personnalité ferme et vivifiante.

Géographe, l’auteur du Rivage des Syrtes préfère cheminer sur les hauts plateaux désertés et défendre une vision de la littérature que l’on qualifierait aujourd’hui d’"exigeante", alors que Julien Gracq s’applique simplement à la défendre contre ce qui n’est pas elle mais tend à la noyer : certains aspects du monde moderne, telle la cristallisation de la lumière autour de personnages-écrivains, tandis que l’éventuelle qualité des textes devient secondaire.

Julien Gracq n’avait pas accordé d’interview depuis six ans. Celui qui « n’a pas cessé d’écrire en cessant de publier » a encore des choses à dire. L’écouter et le lire aujourd’hui est souverain. Voici par exemple ce que la question de sa « postérité » lui inspire :

Nul ne sait ce que sera, ou pourra être, la littérature, ou ce qui en tiendra lieu – disons en 2050 – dans sa forme, ni même dans la langue qu’elle parlera. En revanche, il est probable que son mode d’insertion dans la vie courante aura changé du tout au tout, la quantité énorme des informations instantanément disponibles refoulant impitoyablement, ne serait-ce que de sa masse opaque, le « fonds classique » qui faisait, pour un écolier du XVIIème siècle de la littérature un âge d’or dégusté en conserve, plutôt que la séduction immédiate d’un produit du « rayon frais ». (…) J’ai vu se succéder, depuis le temps que j’étais au lycée, une demi-douzaine d’écoles ou de mouvements littéraires, chacun abandonnant derrière elle davantage de disparitions précoces que de positions imprenables.

Je disais seulement, il me semble, que le public d‘En lisant en écrivant aurait sans doute disparu pour la plus grande part dès 2020, la moitié au moins des noms cités n’évoquant plus rien pour le lecteur. Conséquence d’une culture à dominante de plus en plus horizontale (toute la littérature actuelle du monde) et de moins en moins verticale (le prestige des Anciens).

Gilles Lapouge dresse une délicate cartographie de l’écrivain des espaces et du temps, qui est également celui de l’attente et du désir, comme le souligne Pierre Michon.

Evoquant le fascinant Le Rivage des Syrtes, Enrique Vila-Matas montre comment ce roman ne se contente pas de se nourrir des apports de la vie mais pousse aussi à partir d’autres livres, illustrant ainsi la thèse de Julien Gracq, selon qui « Le mimétisme spontané compte beaucoup : par d’écrivains sans insertion dans une chaîne d’écrivains ininterrompue ».

Pierre Bergounioux, au terme d’une introduction rassemblant une vision déchirée de l’histoire de la France du XXème siècle, rappelle que Un balcon en forêt fut écrit – quinze ans après – par un de ceux, nombreux, qui connurent l’expérience militaire désastreuse de 1939, laquelle, au bout de quelques mois, fit d’eux des prisonniers :

Aux expériences cumulées dans la grande temporalité, il emprunte son rustique et profond savoir de la terre et de la guerre, de la forêt, du braconnage, le sens et le goût de la conversation, une galanterie consommée avec les dames, celles, surtout, qui sont jolies, le sentiment des paysages, infiniment divers et contrastés dans les limites exiguës, pourtant, du pays, l’attention restée de la société agraire traditionnelle, à la saveur presque ineffable des heures, aux changements saisonniers, l’attente angoissée, aux frontières, de l’antique adversaire – le Germain, le Boche, le Fritz – , le courage naturel, spontané, spirituel, serait-on tenté dire, qu’on trouvait encore dans le tempérament national, ennemi de l’esprit de sérieux, de la grandiloquence, et farouche, pourtant (l’historien Marc Bloch est un autre exemple de cet héroïsme ingénu, qu’il paya de sa vie), le goût artisanal de la belle ouvrage, hérité de l’industrie manufacturière des produits de luxe, dont profite le canon antichar, dans la soute de la maison forte.

Tout ça, ils sont un million et demi d’hommes qui en ont fait l’expérience au même moment parce qu’ils avaient le même âge, donc les mêmes penchants, les mêmes travers et les mêmes vertus. Un seul lui a conféré ce degré proprement inouïe d’exactitude, cette extraordinaire puissance de suggestion ou de révélation, parce que l’art est difficile, extrêmement, et qu’une nation ne peut guère tirer de son sein plus d’une poignée d’hommes qui en soient capables. Julien Gracq est de ceux-là.

le magazine littéraire

juin 2007, n° 465

98 p., 5,80 €

à consulter : le site du magazine littéraire

le site des éditions José Corti

C’est une des plus belles réussites des jurés du Goncourt : le choix du Rivage des Syrtes, en 1951. Mais aussi un échec pour eux : Julien Gracq n’a pas voulu de leur prix. Le roman n’avait pas besoin de cette publicité (certes involontaire de la part de l’auteur, rigoureux dans ses opinions), car il est depuis un des classiques de la littérature française.

C’est une des plus belles réussites des jurés du Goncourt : le choix du Rivage des Syrtes, en 1951. Mais aussi un échec pour eux : Julien Gracq n’a pas voulu de leur prix. Le roman n’avait pas besoin de cette publicité (certes involontaire de la part de l’auteur, rigoureux dans ses opinions), car il est depuis un des classiques de la littérature française. Deux formes d’écriture pour nous conter l’histoire d’une défaite.

Deux formes d’écriture pour nous conter l’histoire d’une défaite. Dans son numéro du mois de juin, le magazine littéraire consacre un très bon dossier à Julien Gracq, réunissant pour l’occasion un ensemble d’entretiens et d’articles fins et éclairés sur le célèbre romancier-essayiste.

Dans son numéro du mois de juin, le magazine littéraire consacre un très bon dossier à Julien Gracq, réunissant pour l’occasion un ensemble d’entretiens et d’articles fins et éclairés sur le célèbre romancier-essayiste.